グランドメニューから「おいしくて すこやか」な組み合わせを、

料理研究家・管理栄養士 村田祐子先生監修のもと、ご提案いたします。

ダイエットというと体重を減らすことだけを考えがちですが、極端に食事量を減らすと、脂肪だけでなく、筋肉が減ってしまう原因にもなり、リバウンドやからだにさまざまな悪影響をもたらすことも。

そうならないための食事にはいくつかのポイントがあります。

Point.1

エネルギーを600kcal~700kcalに抑えましょう。

油を使った料理はおいしさを増したり、腹持ちをよくしますが、1食の中で1品に控えましょう。

Point.2

主食+主菜+副菜を揃えて、栄養バランスを整えましょう。

主食はエネルギー源としてご飯、主菜はたんぱく質として肉、魚、大豆製品、卵いずれかの料理、副菜はビタミン、ミネラルとして野菜、海藻、いもなどの料理で組み合わせましょう。

Point.3

野菜は必ず毎食1品以上を食べましょう。

野菜は1日350g以上、1食あたりの野菜量は120g以上、1/3ほどは緑黄色野菜が含まれている料理を選びましょう。低エネルギーの海藻やきのこを使った料理も1品あるとベストです。

Point.4

食物繊維は1日18~20g、1食10gを目安に摂りましょう。

食物繊維を多く含む五穀ご飯や大きめに切った野菜をよくかむことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎ防止にも。

+五穀ご飯(180g)の場合

| エネルギー | 1076kcal |

|---|---|

| たんぱく質(P) | 53.3g |

| 脂質(F) | 34.7g |

| 炭水化物(C) | 135.9g |

| 食物繊維総量 | 12.5g |

- アレルギー物質:小麦・ごま・大豆・さば

肌トラブルの原因にもなる血行不良や代謝不良。

肌の新陳代謝を促すためには、不規則な食生活をしていないか、食事の内容も見直してみましょう。

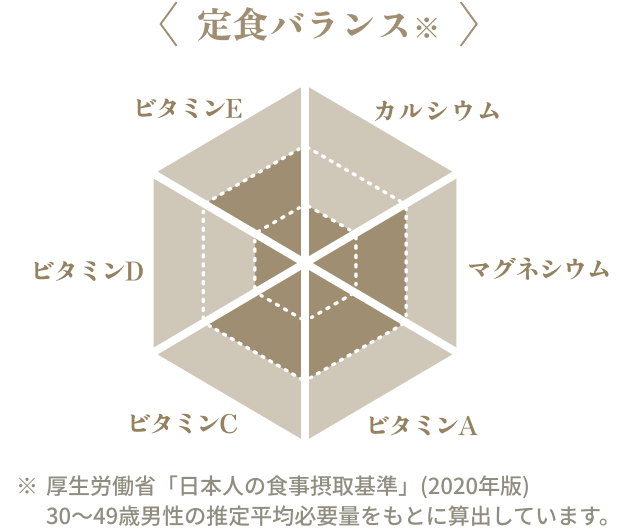

たんぱく質、抗酸化作用を持つビタミンA、C、Eをとることが、肌のアンチエイジングにつながります。

Point.1

1日2回は主食+主菜+副菜を揃えて、栄養バランスを整えること。主菜や副菜に野菜をたっぷり組み合わせると、糖質、たんぱく質、脂質それぞれの代謝を促進してくれるビタミン、ミネラル類を多種類一緒に摂取することができます。

Point.2

鱈は低エネルギーで、良質なたんぱく質とともにカリウムやビタミンB12も多く含まれており、栄養価にとても優れた食材です。たんぱく質には肌の細胞を作るという重要な働きがあります。カリウムには腎臓からの老廃物の排泄を助けてくれるので、むくみ対策にも有効な栄養素。ビタミンB12は赤血球を合成するのに必要な栄養素で、血色の改善も期待できます。

Point.3

鉄が不足すると貧血になるということはよく知られていますが、鉄は美肌に関わる重要な栄養素。鉄は全身に酸素を運ぶ働きがあることから、血色のよい肌をつくるためにも摂取不足には要注意です。鉄を豊富に含むほうれん草などから意識して摂取することで、美肌効果がパワーアップします。

Point.4

主菜にはビタミンCを含むじゃがいもやビタミンAを含むにんじんなどが使われていますが、さらに副菜のほうれん草からも、抗酸化作用でアンチエイジングに効果を発揮するビタミンA・Cをたっぷり摂取することが可能です。やさしい味わいのほうれん草の胡麻和えが、主菜の野菜の歯ごたえや味わいを引き立て、栄養価とともに食感にもメリハリのある最強の献立といえます。

+五穀ご飯(180g)の場合

| エネルギー | 816kcal |

|---|---|

| たんぱく質(P) | 25.7g |

| 脂質(F) | 21.6g |

| 炭水化物(C) | 133.4g |

| 食物繊維総量 | 11.7g |

- アレルギー物質:小麦・ごま・大豆・りんご

腸は食べ物の栄養を吸収したり、老廃物や有害物質を排出するために働きますが、免疫システムとしても重要な拠点です。

腸内環境を整えてくれるのが食物繊維や納豆菌など。

毎日の食事に根菜や海藻から食物繊維、発酵食品など取り入れて元気な腸を作ることが免疫力アップにつながります。

Point.1

食物繊維には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があります。不溶性食物繊維は、主に水分を吸収して大きくふくらみ、腸を刺激して蠕動(ぜんどう)運動を活発にし、便通を促進する働きがあります。水溶性食物繊維は、主に腸内細菌の一種である善玉菌のエサにもなり、腸内の善玉菌を増やすとされ、腸内環境を整える働きがあります。

Point.2

五穀ご飯、納豆、金平ごぼうからは不溶性食物繊維、ひじき入り鶏つくねからは水溶性食物繊維、食物繊維をしっかりと摂ることができます。これらの働きによって、老廃物の排出がスムーズになり、腸内環境を改善。腸内に集まっている免疫細胞もフル回転、免疫力をアップしてくれます。

Point.3

納豆の健康価値はよく知られていますが、その原料である大豆そのものには栄養素がたっぷり。植物性たんぱく質を筆頭に、食物繊維やビタミン、カルシウム、大豆イソフラボンなどの栄養が詰まっています。納豆菌は胃酸に負けることなく、生きたまま腸内にたどり着き、善玉菌を活性化させ、悪玉菌を抑制して腸内環境を改善してくれるとされています。

+五穀ご飯(180g)の場合

| エネルギー | 1033kcal |

|---|---|

| たんぱく質(P) | 49.7g |

| 脂質(F) | 45.3g |

| 炭水化物(C) | 103.5g |

| 食物繊維総量 | 13.2g |

- アレルギー物質:小麦・卵・乳・ごま・大豆・鶏肉

ものを覚えたり、考え事をしたり、脳は24時間働き続けています。

脳の働きが低下してしまうと集中力がなくなったり、やる気が起こらなかったり、記憶力も衰えてしまいます。

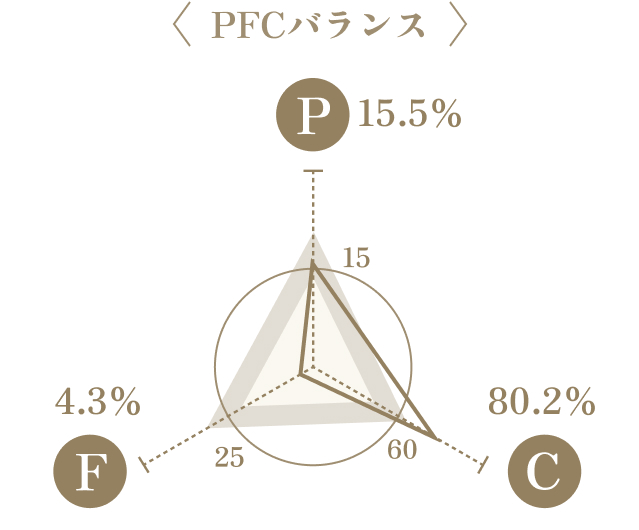

炭水化物、青背の魚、海藻を組み合わせることは脳をいきいきと保つのに効果的です。

Point.1

脳の主要なエネルギー源になるのがぶどう糖。

ご飯やいも類などの炭水化物から分解して作られます。

とろろご飯にすれば、炭水化物に加えて食物繊維やレジスタントスターチ(難消化性でんぷん)も一緒に摂ることができます。食物繊維やレジスタントスターチで腸内環境を整えることで、集中力を高めるために必要な栄養素を効率よく摂取できます。

Point.2

さばやいわし、あじなどの青背の魚に豊富なDHAに代表されるn-3系の脂肪酸は、脳の神経細胞の材料となり、集中力を高めるもととなります。DHAは旬の新鮮な魚に多く含まれていますが、鮮度が落ちると酸化しやすかったり、調理方法によって多くが失われやすいという特徴があります。効果的に摂取するには生が一番ですが、加熱調理の場合は、汁ごと食べる煮魚がおすすめです。

Point.3

DHAの効果を高めるには、抗酸化成分を含む野菜を摂取して、体内での酸化を防ぐことも大切です。ミニ野菜の黒酢あんには体内でビタミンAに変化するβ-カロテンが豊富なにんじん、ビタミンCを含むじゃがいも、ポリフェノールを含むたまねぎやなすなど、いろいろな野菜から効率的にビタミンや機能性成分を摂取できます。

+ご飯(180g)の場合

| エネルギー | 1121kcal |

|---|---|

| たんぱく質(P) | 42.1g |

| 脂質(F) | 46.6g |

| 炭水化物(C) | 132.6g |

| 食物繊維総量 | 7.9g |

- アレルギー物質:小麦・さば・大豆・やまいも・りんご

心身のストレスが長く続くことによって感じる疲労には、肉体的疲労、精神的疲労、神経的疲労などがあります。

疲労を感じると食欲不振にもなりがちですが、そんなときこそ栄養不足にならないように食事量を減らさず、しっかり食べることが大切です。

多種類の栄養素が無理なく摂れる組み合わせでバランスを整えましょう。

Point.1

スタミナのもととなるのが糖質です。

疲労回復にはエネルギーのもととなるごはんをしっかり摂ること。ごはんはパワフルなエネルギー源となりますが、糖質のほかに食物繊維やたんぱく質も含まれており、ごはんのたんぱく質にはアミノ酸がバランスよく含まれていています。また消化吸収率も高く、肉・魚介類・野菜など、どんなおかずともあいます。

Point.2

疲労回復を促し、活動的な体を作るにはたんぱく質も欠かせませんが、同時に糖質やたんぱく質の代謝にはビタミンやミネラルも必要になります。ビタミンやミネラルは、からだの活動を正常に働かせるための潤滑油のような存在です。そのほとんどは体内で合成することができないので、いろいろな食品を組み合わせて摂る必要があります。

Point.3

豚肉はビタミンB群を豊富に含み、食品の中でトップクラス。ビタミンB1は、ほかの肉類と比べ、5〜10倍含まれています。ビタミンB1は、ご飯やパンなどの糖質をエネルギーに変えるために必要な栄養素。ビタミンB群は疲労回復のビタミンとも呼ばれ、疲れを感じたり、身体活動量が多いときには、より意識して摂取する必要があります。

Point.4

疲労は筋肉に活性酸素がたまることが原因なので、活性酸素の害からからだを守る成分を含んだ野菜をたっぷり摂りましょう。抗酸化ビタミンA・Cのうち、明太子からはビタミンA、つけあわせの千切りキャベツからはビタミンC、野菜たっぷり麦みそ汁からはビタミンA・Cを一緒に確保できます。

+明太子ご飯(180g)の場合

| エネルギー | 969kcal |

|---|---|

| たんぱく質(P) | 43.8g |

| 脂質(F) | 38.4g |

| 炭水化物(C) | 105.8g |

| 食物繊維総量 | 6.4g |

- アレルギー物質:小麦・オレンジ・大豆・豚肉・りんご

スポーツをする人はもちろん、健康体の維持の基本になるのが筋肉。筋肉をつくるためには、たんぱく質の摂取が欠かせません。

たんぱく質は体の中でいったんアミノ酸に分解されてから、筋肉に必要な形に再合成されますが、そのときに使われるのがビタミンB群。

主なたんぱく源となる肉、魚、卵、大豆製品にはたんぱく質のほか、たんぱく質を効率よく働かせるビタミンB群も含まれています。

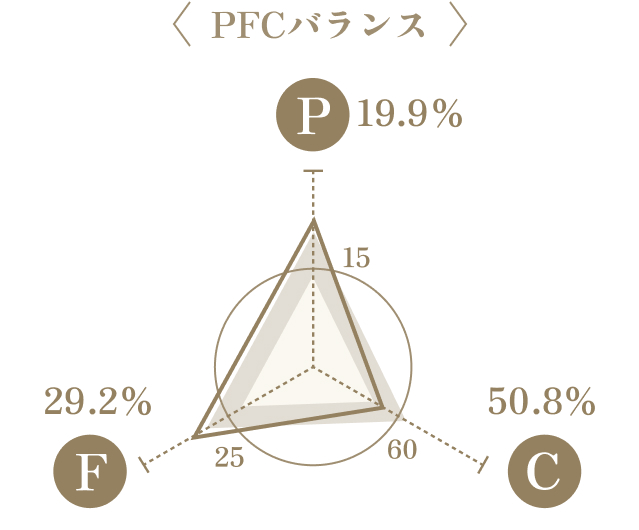

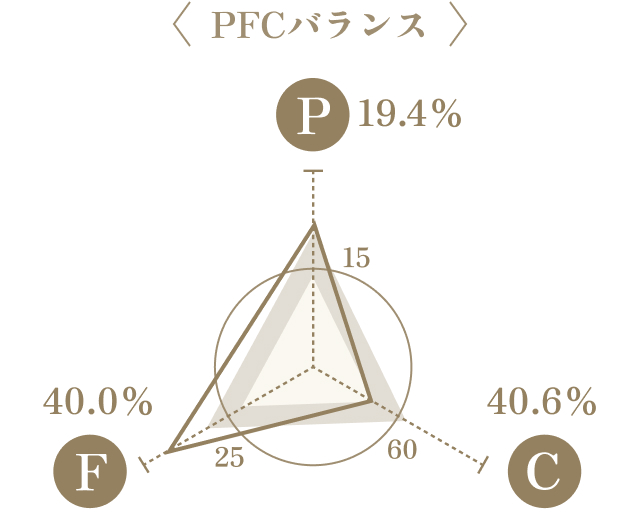

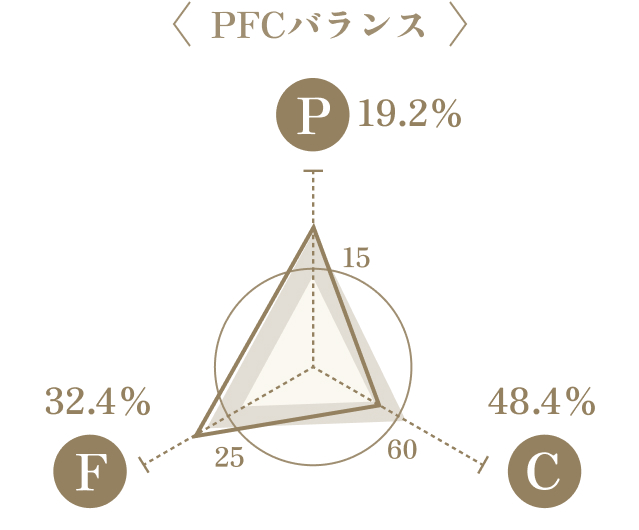

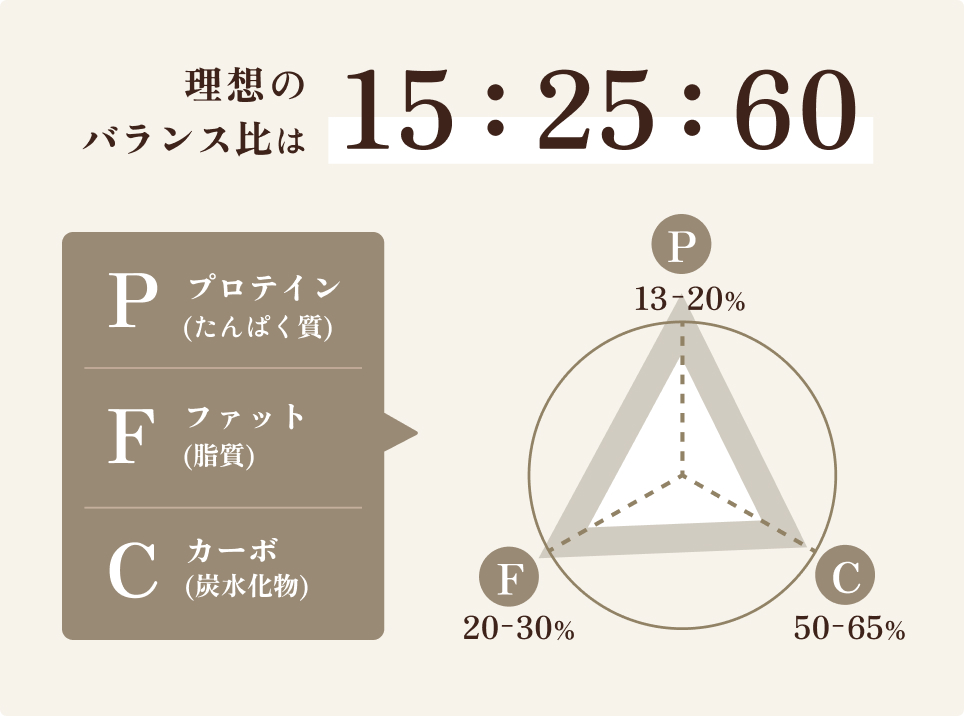

Point.1

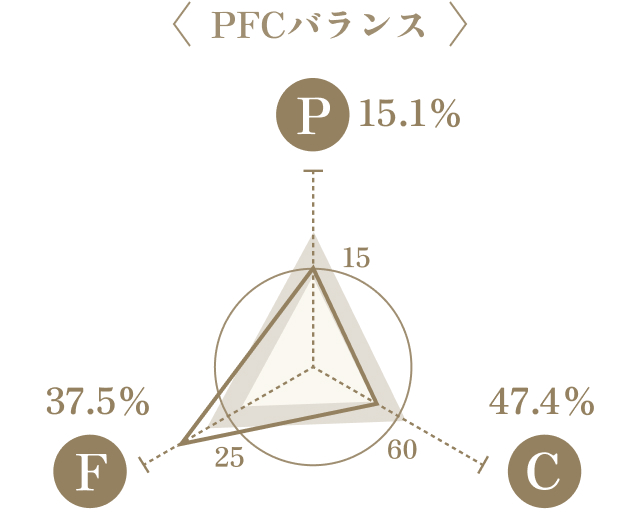

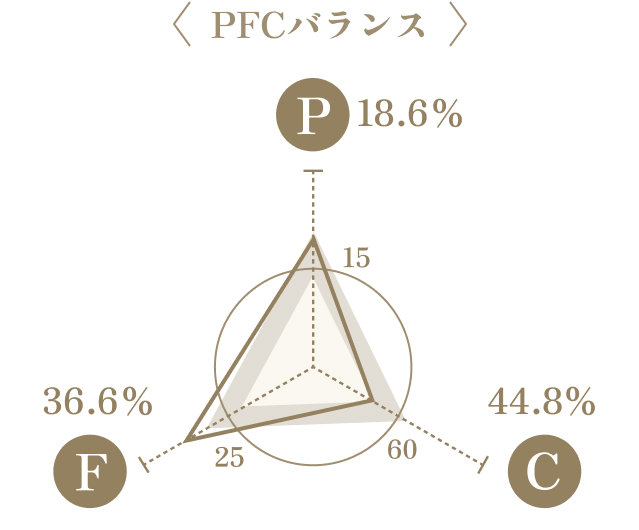

筋力アップには体脂肪を増やさないこともポイントになります。体脂肪を意識すると、エネルギー(カロリー)や、栄養素ではたんぱく質のみに注目してしまいがちですが、1日の中でたんぱく質、脂質、炭水化物のバランス(PFCバランス)が偏らないようにすることが必要です。炭水化物を食べない糖質制限などを避け、主食、主菜、副菜をきちんと揃える食事を心がけましょう。

Point.2

筋力アップにもっとも重要な役割を果たすのが、食べ物からしか摂ることのできない3つの必須アミノ酸BCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)です 。BCAAは、筋肉のエネルギーを生み出すもとになったり、筋肉を修復したりする役割があります。筋力トレーニングでは、トレーニング後の筋肉の修復が鍵となります。トレーニング直後のたんぱく質補給は筋たんぱく質の合成率をより向上させると考えられるため、運動後にBCAAの含まれる食材をとるのがおすすめです。マーボードウフからは肉・大豆製品、ばくだん小鉢からは魚・卵、複数のたんぱく質源を組み合わせて偏りなく摂ることができます。

Point.3

筋肉は骨と骨をつなぐようについており、身体を支えるためには筋力とともに骨力のアップも大切なポイントといえます。骨の健康に必要なのがカルシウム。納豆を使用したばくだん小鉢に削りたて鰹本枯節をプラスすると、手軽なカルシウムの補給源となります。

+五穀ご飯(180g)の場合

| エネルギー | 945kcal |

|---|---|

| たんぱく質(P) | 48.2g |

| 脂質(F) | 36.2g |

| 炭水化物(C) | 121.7g |

| 食物繊維総量 | 10.1g |

- アレルギー物質:小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・卵・やまいも

コレ大事!

PFCバランス

栄養素の中でも、「P:プロテイン(たんぱく質)」「F:ファット(脂質)」「C:カーボ(炭水化物)」の3つを偏りなく、バランスよく食事で摂ることが、からだづくりには大切です。

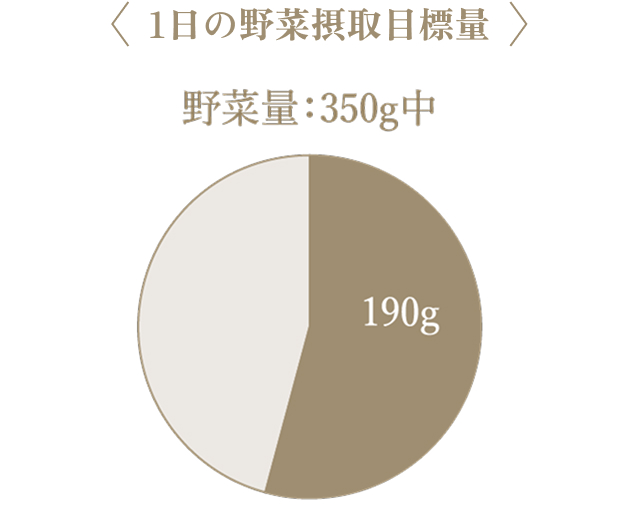

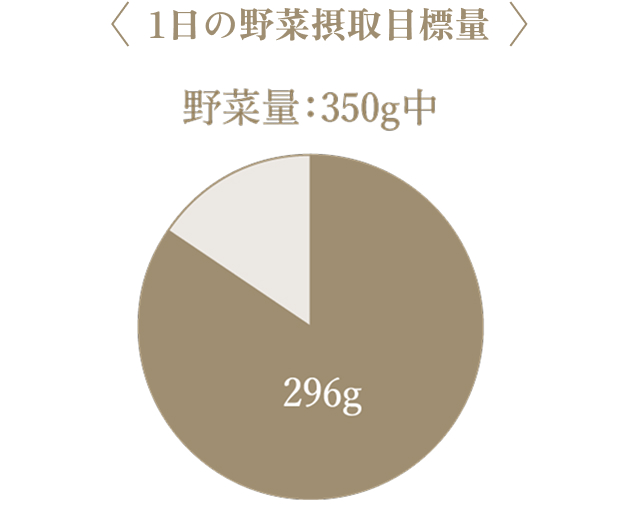

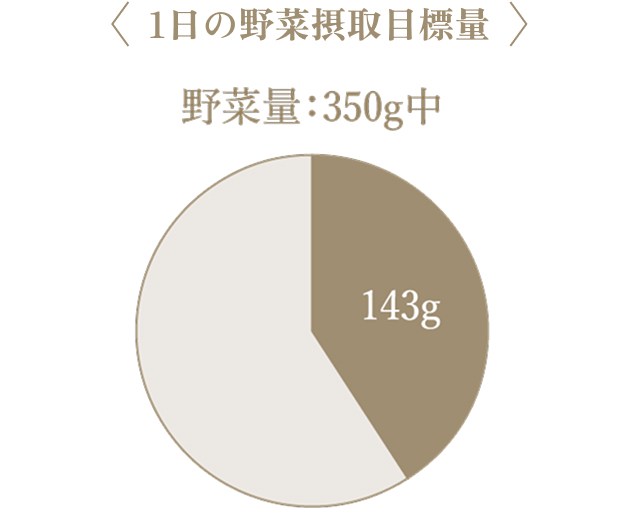

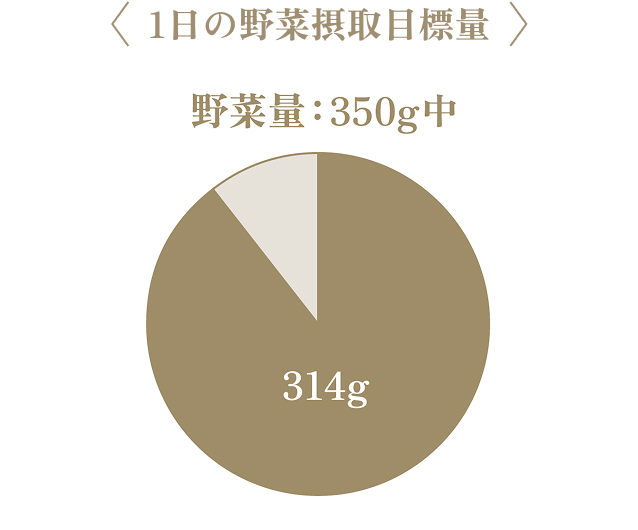

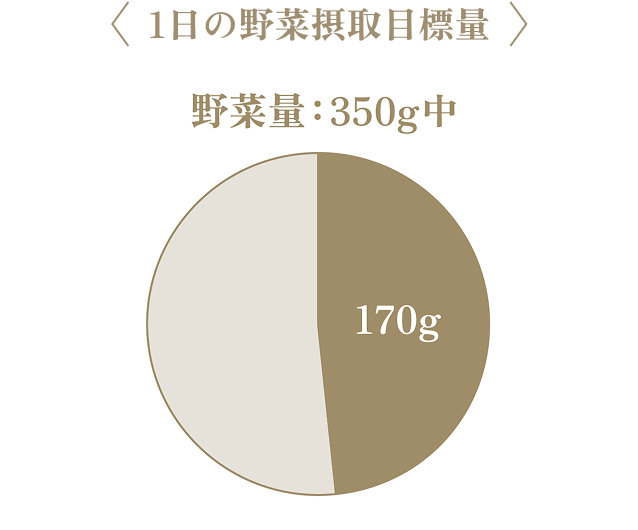

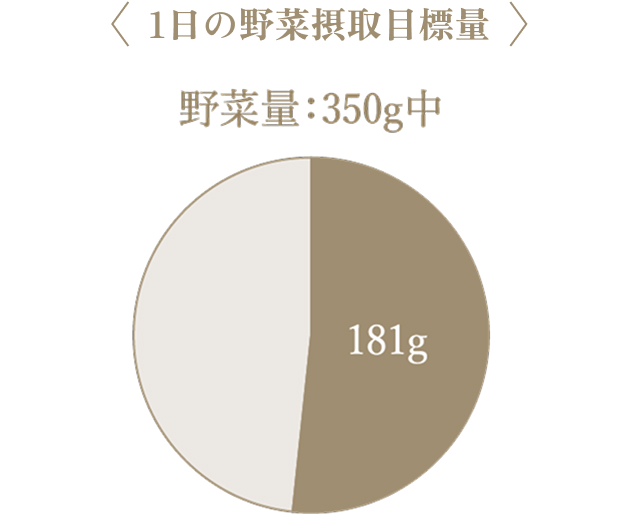

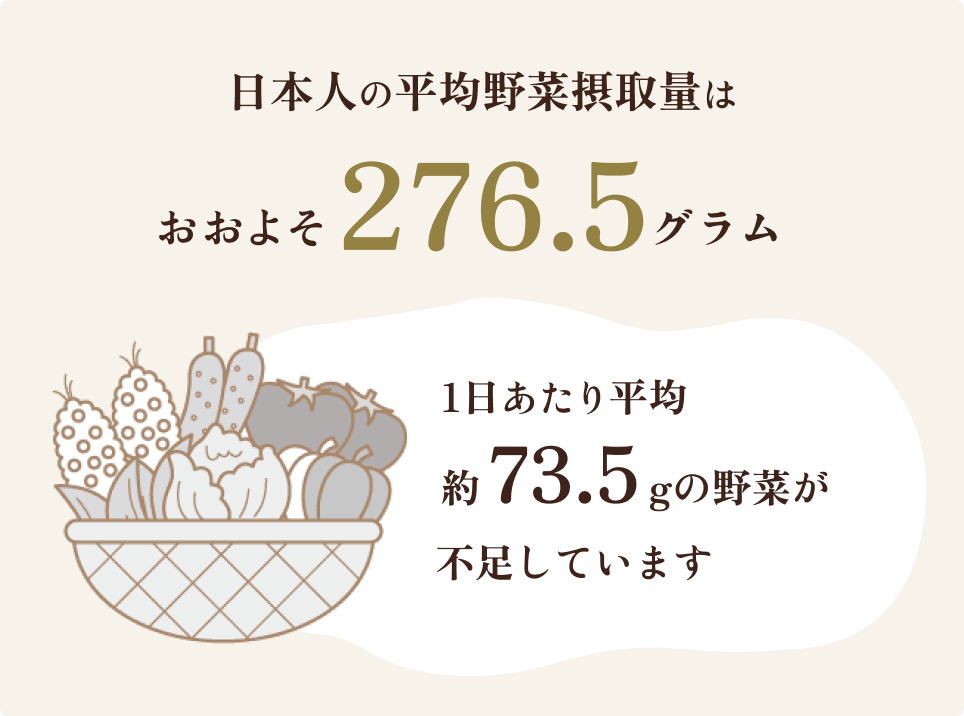

目指せ!350グラム

『野菜』足りてますか?

野菜はビタミンとミネラル、食物繊維などの貴重な供給源。これらが不足すると、生活習慣病の要因になる可能性も。

摂取量の目安は「1日350g」以上です。

監修

料理研究家・管理栄養士

村田 裕子

料理研究家・管理栄養士。日本女子大学家政学部食物学科卒業後、編集者を経て料理の道に。テレビ、雑誌、書籍でのレシピ提案のほか、食品会社の商品開発、製薬会社の患者さん向け栄養指導、また新国立劇場バレエ研修所の栄養学講師等、幅広いジャンルで活躍中。